По данным ЮНЕСКО, белорусский язык находится на грани исчезновения, хотя еще полвека назад им активно пользовались миллионы людей. Александр Лукашенко почти не скрывает, что борьба с национальным языком - его целенаправленная политика. Сегодня количество учебных заведений на белорусском значительно меньше, чем во времена СССР, медийное пространство почти полностью русскоязычное (в стране нет ни одного полностью белорусскоязычного телеканала), а певцы, артисты, режиссеры и другие деятели искусства, пытающиеся создавать произведения на родном языке, подвергаются гонениям со стороны властей. Положение белорусского языка настолько плачевно, что он может исчезнуть в ближайшие десятилетия, если ситуация не изменится.

Содержание

Как появился белорусский язык

Алфавиты белорусского языка

Советская власть и белорусский язык

Лукашенко и русский как «язык будущего»

Истребление языка

Возрождение белорусского языка

В 1999 году перепись населения в Республике Беларусь показала, что 37% граждан считают родным языком белорусский. При переписи 2009 года его назвали родным уже только 23%. Многие другие социологические исследования также демонстрировали, что белорусы всё меньше используют родной язык. То, что ситуация с белорусским языком угрожающая, признали и эксперты ЮНЕСКО: в «Атласе языков мира в опасности» белорусский обозначен как vulnerable (уязвимый, ослабленный) — это первая из четырех ступеней на пути к вымиранию. И если ситуация никак не изменится, белорусский язык пройдет их быстро.

В «Атласе языков мира в опасности» белорусский обозначен как vulnerable — уязвимый, ослабленный

Немало европейских языков исчезло вместе со своими носителями. Виной тому, как правило, были завоевательные войны, после которых страны-агрессоры ассимилировали население на завоеванных территориях, лишая людей культуры и языка. Беларусь не исключение. После того как в конце XVIII века трехмиллионное на тот момент население этих земель отошло Российской империи, новая власть начала уничтожать белорусский язык. За 200 лет большая часть белорусов отказалась от употребления родного языка.

В XXI веке Россия продолжила агрессивную имперскую политику. Накануне полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин прямо заявил, что ни украинского государства, ни украинской нации существовать не должно. После этого вряд ли могут быть сомнения в том, что у российского президента схожее отношение и к другой постсоветской соседней славянской стране и ее народу. Российские власти столетиями упорно доказывали, что белорусский, как и украинский, является лишь диалектом русского языка. Однако даже при поверхностном взгляде на историю становится очевидно, что белорусский — самостоятельный язык, обладающий уникальностью и неповторимостью.

Как появился белорусский язык

Белорусский существенно отличался от русского и других славянских языков уже на момент первых упоминаний о нём. Впервые исторические документы на белорусском языке появляются после принятия белорусами христианства. В 986 году произошло крещение белорусских земель исландским миссионером Торвальдом Конрадссоном. Однако уже тогда белорусы начали писать не по правилам церковнославянского языка, а по своим собственным. Позже — в XIII–XVI веках — Беларусь входила в состав Великого княжества Литовского, которое в XIV веке стало крупнейшим государством Европы. Помимо белорусских земель, в состав княжества входили территории современных балтийских государств, а также Украины, России и Польши.

Белорусов в этот период и до конца XVIII века называли литвинами. Политическое руководство Великого княжества Литовского при переписке с правителями стран Восточной Европы использовало белорусский язык. По-белорусски подписывали мирные и торговые соглашения, важнейшие государственные акты и другие документы. Русские земли тем временем находились под татаро-монгольским игом. Соответственно, никак нельзя утверждать, что белорусский в этот период существовал как диалект русского, ведь язык белорусов был государственным в крупнейшей державе Европы, в то время как у русских вовсе не было независимого государства.

Язык белорусов был государственным в крупнейшей державе Европы

Говоря об истории белорусского языка, невозможно не упомянуть имя Франциска Скорины, сыгравшего огромную роль в зарождении всего восточнославянского книгопечатания. Эту личность ставят в один ряд с такими известными деятелями мировой культуры эпохи Возрождения, как Леонардо да Винчи, Рафаэль и Ян Амос Каменский. Скорина вошел в историю как «отец восточноевропейского книгоиздания»: именно он в 1517 году впервые напечатал Библию на старобелорусском. Таким образом белорусский стал первым из восточнославянских языков, на котором началось книгопечатание. Наследие Франциска Скорины насчитывает 520 книг, многие из которых находятся в России, Польше, Чехии, Германии.

Белорусский язык стал первым из восточнославянских языков, на котором началось печатание книг

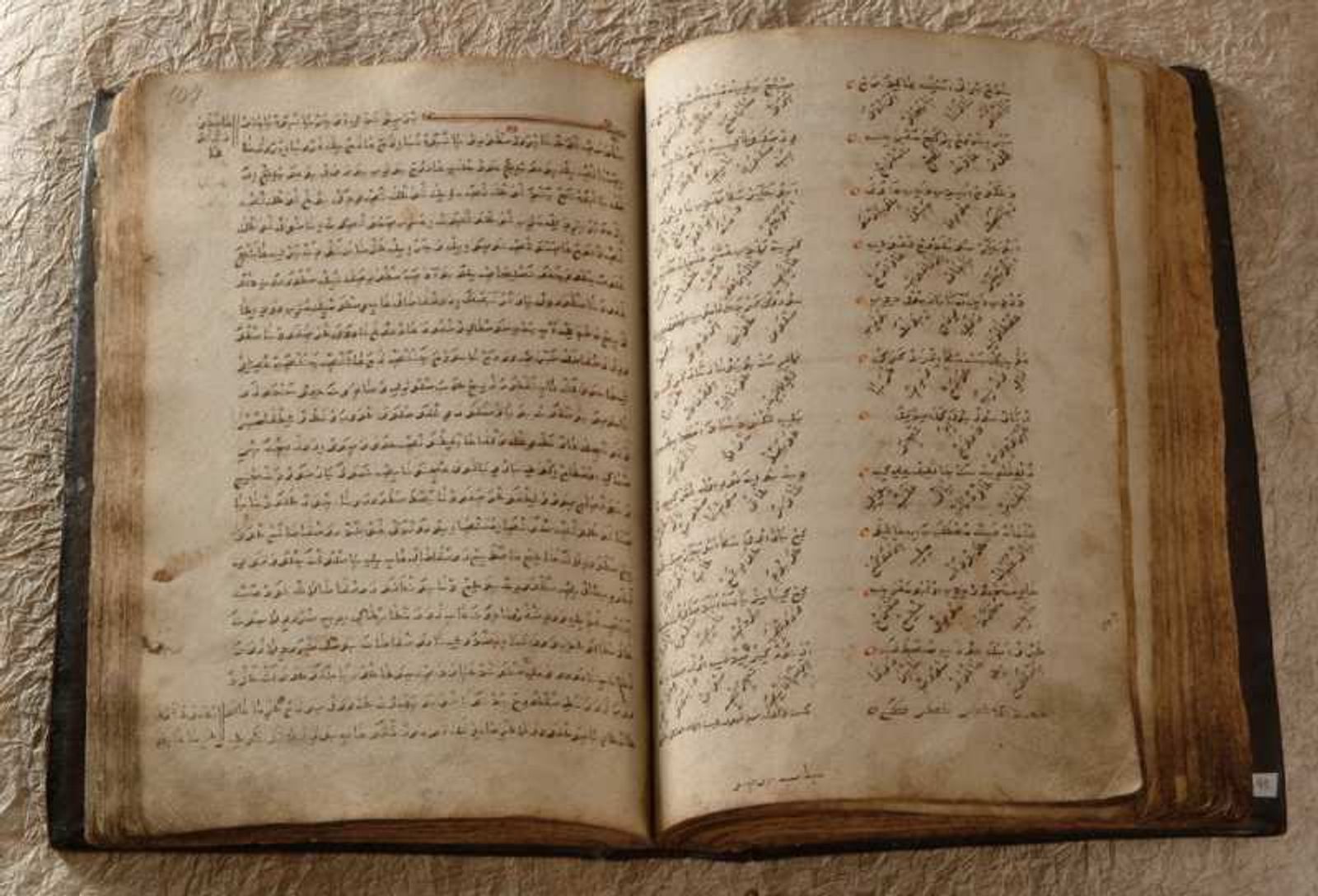

«Библия руска» Франциска Скорины

Алфавиты белорусского языка

К уникальным особенностям белорусского языка, отличающим его от других славянских, можно отнести и использование трех алфавитов — кириллического, латинского и арабского. Арабская письменность пришла на белорусскую землю вместе с татарами, которые начали селиться на территории Великого княжества Литовского в XIV–XV веках. Живя среди белорусов, татары освоили их язык, постепенно забывая арабский и татарский, но сохраняя при этом использование арабского алфавита. Позже они были вынуждены перевести свои религиозные книги на белорусский язык. Так появились белорусскоязычные книги, написанные арабскими буквами. Они называются китабы.

Книга из Национальной библиотеки Беларуси, написанная китабом

Появлению латинского алфавита поспособствовал польский язык. В 1569 году Великое княжество Литовское и Польское Королевство подписали Люблинскую унию и создали новое государство — Речь Посполитую Обоих Народов. Фактически это было вхождение Великого княжества Литовского в состав Польши. Опасаясь поражения в войне против Русского княжества, правители Литвы были вынуждены пойти на такой шаг. Польская шляхта не торопилась оказывать военную или какую-то другую помощь ВКЛ, не получая ничего взамен. В эпоху Речи Посполитой и появился белорусский латинский алфавит, или «латинка».

Белорусы, находясь, по сути, в составе Польши более двухсот лет, сумели сохранить свой язык и культуру, несмотря на давление со стороны польских властей. Полонизация не удалась. Около 90% населения белорусских земель проживало в деревнях, а общеобразовательной системы тогда не существовало, поэтому принудить белорусов говорить по-польски никто не мог. Однако латиница не просто проникла в язык белорусов, но и сыграла в его развитии гигантскую роль. Именно на латинице сформировался современный белорусский язык. По большому счету всё, что было написано в XIX веке, писалось латиницей.

Белорусский латинский алфавит («латинка»)

В конце XVIII века Речь Посполитая распалась, а все без исключения белорусские земли отошли Российской империи. С тех пор белорусский язык начал подвергаться серьезным гонениям. И в первую очередь пострадала «латинка». Однако, несмотря на это, многие известные белорусские писатели создавали свои произведения, пользуясь латинским алфавитом: Ян Чечот, Павлюк Багрим, Винцент Дунин-Марцинкевич, Франциск Богушевич, Адам Гуринович.

В Российской империи «латинка» была связана не только с религией (с католичеством), но также с идеологией и политикой. Выбор латинского алфавита означал опозиционные взгляды, свободомыслие, западноевропейскую ориентацию. Революционер Кастусь Калиновский, поднявший восстание в 1863–1864 годах, мог выбрать только «латинку». Он издавал на латинице первую белорусскоязычную газету «Мужицкая правда». Восстание Калиновского было жестоко подавлено российскими властями, после чего был установлен запрет на печатание латинско-польскими буквами. В 1904 году этот запрет был снят. Однако в течение ХХ века написание текста белорусской латиницей постепенно выходило из употребления и продолжало использоваться в основном белорусами в эмиграции.

После обретения Беларусью независимости в 1991 году интерес к белорусской латинице возродился — она начинает появляться в печатных изданиях и интернете. Так, в 1993 году один из номеров газеты «Наша Нива» вышел полностью на латинице. Сегодня «латинка» — живой, хоть и неофициальный белорусский алфавит, который некоторые белорусы выбирают для повседневного письма.

Сегодня «латинка» — живой, хоть и неофициальный белорусский алфавит

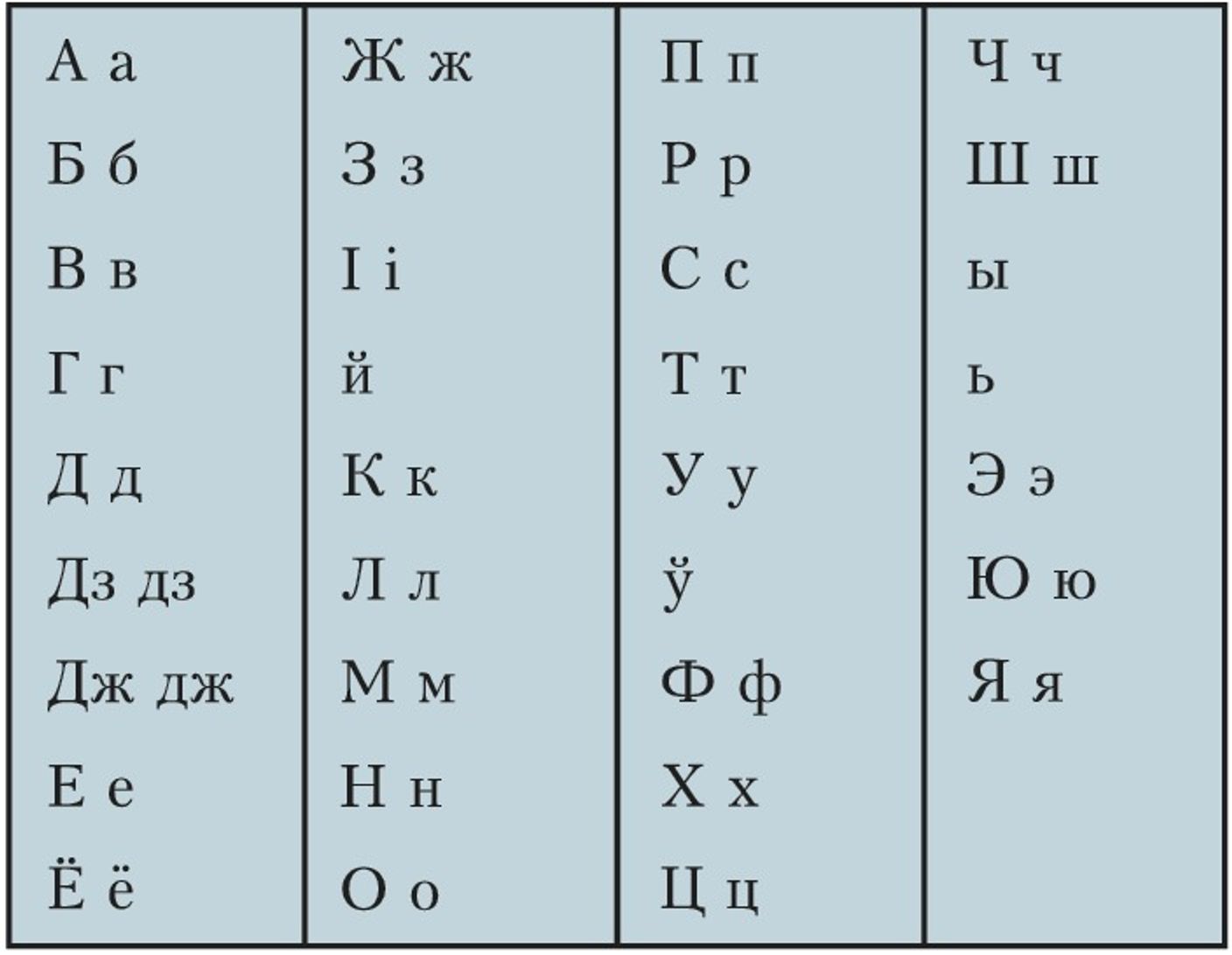

Кириллический белорусский алфавит тоже обладает своими особенностями, отличающими его от всех других славянских языков. Здесь в первую очередь стоит упомянуть уникальную букву, которую белорусы считают едва ли не национальным достоянием — «Ў» («У нескладовая» — рус. «У неслоговая», или «У краткое»). По сути, это аналог буквы «Й й», только для «У у». Произносится эта буква точно так же, как и английская «W w». По мнению некоторых ученых, кириллица первоначально плохо подходила для передачи местной фонетики, и впервые буква «Ў» появилась лишь в XIX веке в белорусском латинском алфавите, причем в разных вариантах. Только в 1881 году в краковском издании «Дудка белорусская» Франциска Багушевича она принимает свой современный вид — «Ў».

Сегодня белорусы чтят эту букву, считая ее одним из предметов национальной гордости. В ее честь даже установлен памятник в Полоцке. А в белорусских городах можно встретить бары, книжные магазины и другие разного рода заведения, которые так и называются — «Ў» («У нескладовае»).

Памятник букве «Ў» в Полоцке

Кириллический белорусский алфавит формировался сначала в X–XVI вв., а потом — с первой половины XX века, так как в XVI–XX вв. белорусы не имели государственности.

Советская власть и белорусский язык

В 1920–1921 годах разгорелся вооруженный конфликт между Советской Россией и Польшей, в результате которого 18 марта 1921 года был подписан Рижский мирный договор, согласно которому западные белорусские и украинские земли отошли Польше. Таким образом почти половина территории современной Беларуси вошла в состав нового польского государства и принадлежала ему до 1939 года. Та часть Беларуси, которая осталась в составе Советской России, была преобразована в Белорусскую Советскую Социалистическую Республику. В 1920-е годы тут начался процесс, вошедший в историю как «беларусизация». Советская власть в этот период не препятствовала открытию белорусских школ, а также печати белорусскоязычных газет и книг. Государственных языков в БССР в 1920-е годы было четыре: белорусский, русский, идиш и польский.

Однако в 1929 году вновь начали происходить трагические события в истории белорусского народа и его культуры. Людей, возрождающих всё белорусское, начали физически уничтожать, а сам процесс белорусизации фактически свернули. Большевики понимали, что распространение белорусского языка и культуры приведет к росту национального самосознания белорусов и желанию создать независимое государство.

Большевики понимали, что распространение белорусского языка и культуры приведет к росту национального самосознания

Только за одну ночь — с 29 на 30 октября 1937 года — под Минском были расстреляны более ста представителей политической и хозяйственной элиты, белорусских писателей, деятелей культуры и искусства. В итоге к 1939 году из всего Союза писателей БССР в живых осталось полтора десятка человек. Убивали их именно для того, чтобы белорусский язык исчез. В 1938 году в белорусских школах ввели обязательное изучение русского языка. В 1939 году Беларусь была переименована в Белоруссию, а белорусский язык стал называться «белорусским» вместо «беларуского». Правда, слово «беларуский» используется в русском языке и сейчас, так как происходит от названия страны Беларусь.

Пищаловский замок — место, где во время «Черной ночи» было расстреляно 36 деятелей культуры Беларуси

Куропаты — место, где было захоронено множество тел расстрелянных в 1930-е гг. белорусов

26 августа 1933 года правительство БССР приняло постановление «Об изменении и упрощении правописи». Грамматика белорусского языка стала похожа на русскую. В таком виде белорусский язык существует до сих пор, за исключением небольших поправок, внесенных Министерством образования уже в независимой Беларуси после 1991 года.

Современный белорусский кириллический алфавит

Лукашенко и русский как «язык будущего»

Быстро сужаться сфера белорусского языка начала в 1950–1980-х годах. Сокращались тиражи изданий на белорусском, а школы массово переводились на русский. Очередной импульс всему этому дал Никита Хрущев — выступая в 1959 году в Минске, он заявил, что белорусы первыми придут к коммунизму, так как первыми в Советском Союзе перешли на «язык будущего» — русский. В 1960 году Советскую Беларусь возглавил Петр Машеров. Он, реализуя идеи Хрущева, дал начало ускоренному переводу школ с белорусского на русский. Таким образом в 1985 году обучение на белорусском велось лишь в 23% школ республики. А для деревенской молодежи, которая поступала на учебу или устраивалась на работу в городах, знание русского языка становилось необходимостью. Русский язык, по сути, из средства международного общения преобразовался в основной язык белорусов. Это происходило как насильственно, так и при помощи местных чиновников, которые хотели выслужиться перед Москвой.

В 1991 году Беларусь обрела независимость, и сложно было предположить, что могло теперь помешать воскрешению родного языка белорусов, ведь страна больше не была оккупирована. Однако и в этот раз процесс «беларусизации» продлился совсем не долго — лишь до 1995 года.

На президентских выборах в 1994 году победу одержал Александр Лукашенко. Одним из первых вопросов, интересовавших его, было придание русскому языку статуса второго государственного. В 1995 году по его инициативе был проведен всенародный референдум, на котором решалось, быть или не быть «двуязычному» существованию Беларуси, а также будет ли осуществлена замена государственного флага и герба Беларуси на советские (правда, немного видоизмененные). По результатам референдума русский язык получил статус второго государственного, а флаг и герб были заменены на предложенные Лукашенко варианты. Также президент получил право на роспуск парламента. Референдум не был признан странами Европы, зато в Кремле был встречен на ура: в заявлении Государственной думы говорилось, что она «с воодушевлением восприняла результаты прямого народного волеизъявления 14 мая 1995 года, которое подтвердило неуклонное стремление белорусского народа к единению с Россией».

Лукашенко, распустивший парламент и назначивший лояльную ему исполнительную власть, в том числе министров обороны, внутренних дел и главу КГБ, начал устанавливать авторитарный режим. Журналисты, независимые СМИ, оппозиционные политики подвергались репрессиям, выдворению из страны и даже убийствам. Одновременно с этим Лукашенко начал сближение с Россией. 6 января 1995 года он подписал соглашение о таможенном союзе России и Беларуси, а 26 января 2000 года — соглашение о создании Союзного государства.

Одновременно с этим в Беларуси начали закрываться белорусскоязычные учебные заведения, сокращалось число государственных СМИ на белорусском языке. По мнению многих политологов, в те годы Лукашенко мечтал о том, что ему удастся стать президентом России. Вероятно, он рассчитывал, что в рамках белорусско-российского союза гражданам Республики Беларусь можно будет баллотироваться в президенты общего Союзного государства. Эти предположения подтверждали и публичные заявления Лукашенко, в которых он намекал, что хотел бы править в Кремле.

Однако политические аппетиты Лукашенко со временем пришлось поубавить, особенно после прихода к власти Путина. Но гонения на белорусский язык не прекратились даже после того, как мечты белорусского диктатора о российском президентстве были развеяны. Ведь уничтожение всего белорусского в стране не было связано лишь с желанием Лукашенко выслужиться перед Москвой. Дело здесь еще и в другом: белорусы, поддерживавшие родную культуру и язык, как правило, выступали против диктатуры, а это — прямая угроза власти Лукашенко.

Белорусы, поддерживавшие родную культуру и язык, как правило, выступали против диктатуры

Белорусскоязычные жители очень часто представляют как культурную, так и политическую элиту страны. Они поддерживают борьбу против авторитаризма и выступают за проведение честных выборов, а также чаще являются сторонниками проевропейского курса. Попросту говоря, сегодня белорусский — это «язык оппозиции». Таким образом все белорусскоязычные сообщества, организации, партии, образовательные учреждения на белорусском, а также деятели культуры, чиновники и политики, говорящие на родном языке — все они представляют угрозу власти диктатора.

Поэтому Лукашенко принял решение громить «логова» национально ориентированных белорусов, а значит, в его интересы теперь входило уничтожение любой «белорусскоязычной ячейки» в стране. Сначала была разгромлена (пусть и не полностью) национально ориентированная оппозиция, затем — крупные белорусскоязычные учебные заведения.

Одним из самых громких было закрытие Гуманитарного лицея имени Якуба Коласа. Он был открыт в 1990 году и почти сразу же стал престижным учебным заведением, имел филиалы в нескольких городах Беларуси. Серьезные конфликты с белорусскими властями начались в лицее в середине 1990-х годов. После безуспешных попыток ликвидации в 1998 году он был переименован в Национальный государственный гуманитарный лицей Якуба Коласа. Позднее, в июне 2003 года, Совет министров Беларуси принял постановление о ликвидации лицея. Но де-факто учебное заведение выжило. Сегодня лицеисты учатся в подполье.

Митинг против закрытия Лицея имени Якуба Коласа, Минск, 2005 год

Истребление языка

Самым большим ударом по существованию родного языка в Беларуси было массовое закрытие белорусскоязычных школ. Если при Советском Союзе они закрывались в первую очередь в крупных городах, то при Лукашенко эта политика лишь усилилась и перекинулась на мелкие поселки. Таким образом в тех небольших населенных пунктах, где раньше еще говорили по-белорусски или на трасянке — смеси белорусского и русского, — теперь стали чаще употреблять только русский.

В соседней Украине, начиная с 1991 года, создавались все условия, в которых ребенку было бы выгоднее с детства учить украинский, так как большая часть высших и средних специальных учебных заведений — украиноязычные. При устройстве на работу также желательно хорошо владеть украинским. В Беларуси же произошло всё с точностью до наоборот: у молодых белорусов нет никакой мотивации учить родной язык, поскольку в дальнейшем он вряд ли где-то пригодится. Не понадобится в Беларуси знание родного языка и при заполнении официальных документов — они с определенного момента стали русскоязычными, а не двуязычными, как изначально обещал Лукашенко. Все юридические бумаги в Беларуси, как правило, составляются на русском. Милиция, скорая помощь, вооруженные силы и спасательные службы — все пользуются исключительно русским языком. Белорусский милиционер вряд ли сумеет составить протокол на родном языке, а врач едва ли сможет написать медицинское заключение по-белорусски.

Белорусский милиционер вряд ли сумеет составить протокол на родном языке

Правительству сегодняшней Беларуси, безусловно, выгодно, чтобы и медийное пространство было русскоязычным. Ведь артист, поющий песни на родном языке, да еще и набирающий популярность и обретающий огромную аудиторию — настоящий кошмар для режима. Поэтому белорусскоязычные музыкальные исполнители, поэты и другие деятели искусства чаще скрывали свое творчество в подполье, а многие из них и вовсе уезжали за границу из-за угрозы политического преследования. Практически все государственные СМИ также были переведены на русский. В 1956–2001 годах в Беларуси существовал всего один телеканал, и он был белорусскоязычным. Однако именно по инициативе Лукашенко он начал вещать на русском языке, другие каналы, появлявшиеся с 2001 года, вещали уже исключительно по-русски.

Советская, а позже российская и «лукашенковская» пропаганда нередко пытались распространить мнение, что белорусский язык не нужен и самим белорусам, поскольку ни белорусская молодежь, ни люди старшего поколения не возмущаются отсутствием родного языка у себя в стране, а с удовольствием пользуются русским. Однако в опровержение этому можно привести те исторические периоды, когда оккупационные российские власти делали послабление в угнетении белорусского языка — в эти времена «беларусизация» тут же возобновлялась: открывались белорусские школы, вузы, лицеи, создавалось огромное число произведений искусства на родном языке. В 1950–1980-е годы музыкальные коллективы, поющие на белорусском, пользовались огромной популярностью, причем не только среди белорусов, но и у всего населения СССР. Самые известные из них — «Песняры», «Сябры», «Верасы».

Вокально-инструментальный ансамбль «Песняры»

Возрождение белорусского языка

Население Беларуси не выступало против и не просило вернуть обучение на русском в периоды «беларусизации». Не наблюдалось противодействия белорусскому языку и в 1991–1995 годах, когда большая часть населения была уже русскоговорящей. Более того, есть еще один парадокс — с 1991 года, несмотря на ущемление белорусского языка властями, интерес к нему у населения всё равно растет. В первую очередь речь идет о молодежи — в независимой Беларуси выросло новое поколение, не жившее в Советском Союзе и не считающее Беларусь частью России. О притягательности родного языка для белорусов свидетельствует появление белорусскоязычных музыкальных исполнителей — их стало значительно больше, чем в предыдущие десятилетия. Также в социальных сетях растет количество контента на белорусском языке. Доказательством повышенного внимания к родному языку являются и белорусские вывески ресторанов, кафе и магазинов, которые всё чаще встречаются на улицах городов.

Вывеска кофейни на белорусском языке, г. Лида

Интересу к белорусскому языку способствует и «политическое взросление» нации. Нельзя не заметить тенденцию, когда люди, начинающие осознанно относиться к общественно-политической жизни страны, обнаруживают и склонность к родному языку. Режим Лукашенко, будучи всё же информационной автократией, а не тоталитарной диктатурой, позволил произойти процессам, при которых белорусское общество начало проявлять интерес как к либеральным ценностям, так и к национальной культуре.

Белорусский — это самостоятельный и уникальный язык. Его грамматика и лексика видоизменялись столетиями и сформировались так, чтобы подстроиться под фонетические особенности произношения белорусов. Само же население Беларуси в часы послабления репрессий в отношении родного языка тут же принималось возрождать его. Однако сегодня из-за репрессивной политики Лукашенко пытаться оживить родной язык белорусы могут, лишь находясь за границей. Внутри же страны созданы условия, при которых жителям нет нужды учить, а тем более использовать белорусский в повседневной жизни. Это может привести к быстрому исчезновению родного языка белорусов, если ситуация не изменится в ближайшие десятилетия.